作者:弗雷德里克·索泰(Frederic Sautet)

来源:Boettke, P. J. (Ed.). (2010). Handbook on Contemporary Austrian Economics. Edward Elgar. 第7章.

一、引言

在过去的大部分时间里,奥地利经济学派对于市场和竞争的看法,与主流经济学派存在差异。奥地利经济学派严格遵循特定的方法论原则(本书其他章节有详细阐述),这使得他们在理解市场的主要概念时,采用了彻底的主观主义方法。这种方法的核心在于企业家精神这一概念,自卡尔·门格尔(Carl Menger)的著作问世以来(如果将理查德·坎蒂隆(Richard Cantillon)和让-巴蒂斯特·萨伊(Jean-Baptiste Say)等经济学家视为奥地利学派的先驱,那么时间还要更早),企业家精神就一直是该学派的核心理论建构之一。

将企业家职能引入经济分析,对理解市场经济的运行方式产生了深远影响。与未考虑企业家职能的经济分析相比,其主要区别在于对市场的理解,即市场被视为一个过程。这里所说的“过程”,并非指市场具有某种神秘属性,而是明确了市场如何随时间不断重新配置资源,以尽可能满足消费者的需求。这意味着市场经济是一个能够产生激励和信息的系统,这些激励和信息有助于发现和纠正资源配置中的失调。对于一些人来说,这可能听起来有些矛盾,因为尽管市场在经济学家的论述中无处不在,但它常常仅被视为一种隐喻,即供给与需求在均衡状态下相等。然而,实际的市场远不止如此,它不仅仅是人们交换商品和服务的场所。市场是一个由企业家发现驱动的过程(即企业家精神)。企业家精神大致可以理解为人类发现尚未被认识到的交易收益的倾向。本章将重点讨论企业家发现与企业家(市场)过程这两个概念之间的重要区别。在奥地利学派的方法中,企业家市场过程才是竞争的本质:竞争就意味着要有企业家精神。将市场理解为一个企业家过程,有助于更深入地理解市场经济,也能帮助我们更好地认识社会秩序的形成方式。

“竞争市场是一个企业家发现的过程”这一命题,在社会科学领域中极具影响力。该命题包含了三个不同的概念:市场、竞争和企业家精神。为了深入理解这一命题的含义,本章接下来的三个部分将依次对这些概念进行探讨。在第五部分,将整合所有观点,全面阐述市场作为一个由企业家驱动的发现过程的全貌。

二、市场

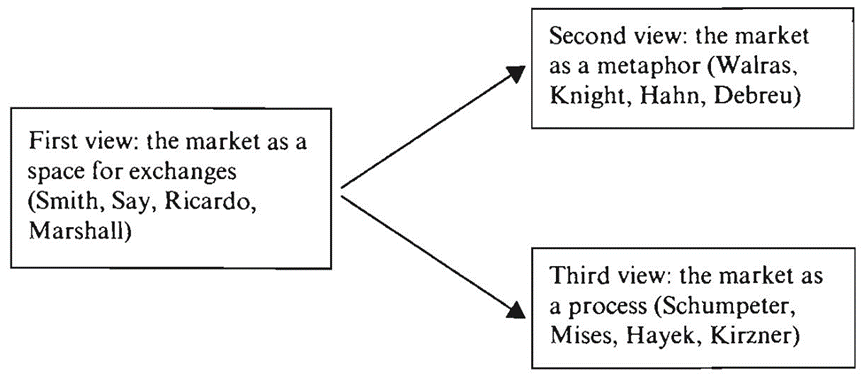

从经济学诞生之初,它就与商品交换的概念紧密相关。贸易是亚当·斯密(Adam Smith)《国富论》([1776]1981)的核心内容,该书开篇就阐述了劳动分工和市场范围的原则。在很长一段时间里,经济学的重点在于财富及其创造(尽管在此过程中存在许多错误观点,其中重商主义和劳动价值论最为突出),而贸易和资本则是创造财富的关键要素。正如斯密所言,“人类有一种倾向…… 进行物物交换、以货易货和交换物品”(同上,第14页)。由于贸易处于经济生活的核心地位,它也成为斯密解释劳动分工及其后果的出发点。这就引出了经济理论中“市场”概念的最初定义,即古典经济学家所提出的:市场是一个交换的场所。这一概念又衍生出了两种不同的市场观点:一方面,市场被视为一种隐喻(或理想类型);另一方面,市场被看作是一个过程(见图7.1)。

Figure 7.1 Three different views of the "market" in economic theory

古典经济学家对贸易的定义,与普通人的理解并无二致,即商品与商品之间的交换行为。这种交换行为发生在“市场”中,而市场最初不过是人们聚集进行交易的场所。这可以追溯到中世纪的城镇,那时买家和卖家会在特定的时间和地点(如集市)相聚,就所售商品的价格进行讨价还价。在这种观点中,市场主要是一个交换发生的空间(见图7.1)。

许多19世纪的经济学家都秉持这一观点。在阿尔弗雷德·马歇尔(Alfred Marshall)的《经济学原理》([1890]1936)中,市场作为供给和需求曲线存在并相交的背景,而重点则放在了效用、价值和价格上。随着瓦尔拉斯一般均衡理论的兴起,以及在弗兰克·奈特(Frank Knight)的思想影响下,20世纪20年代的完全竞争理论得到发展,这种关注重点得到了进一步强化。在莱昂·瓦尔拉斯(Leon Walras)的理论中,市场已不再是一个具体的物理空间。买家和卖家不再就价格进行讨价还价,因为他们个体规模太小,无法影响价格。价格由人们在市场之外通过摸索过程确定,以实现市场均衡。瓦尔拉斯假设个体计划预先协调一致。在他的理论中,实际上并不存在真正意义上的市场,市场也没有存在的必要。在大多数源于瓦尔拉斯理论的模型中,市场是多余的,它们并非决定商品价格的手段,而仅仅是供给与需求在均衡状态下相等的一种隐喻(见图7.1中的第二种市场观点)。

[配图7.1:经济理论中“市场”的三种不同观点。第一种观点:市场作为交换空间(斯密、萨伊、李嘉图、马歇尔);第二种观点:市场作为隐喻(瓦尔拉斯、奈特、哈恩、德布鲁);第三种观点:市场作为过程(熊彼特、米塞斯、哈耶克、柯兹纳)]

需要注意的是,均衡概念本身并非问题所在。事实上,均衡概念是有用的。作为一种对比方法,它能帮助经济学家通过分离所研究的变化,来理解不断变化的世界的复杂性。许多经济学家,如马歇尔,就是这样运用均衡概念的。路德维希·冯·米塞斯(Ludwig von Mises)也是如此,他使用均衡或类似的概念(如均匀轮转经济)。然而,当均衡分析被用作一种隐喻或理想类型(被认为可以描述现实),并最终被用来评判市场实际发生的情况时,经济学就出现了问题。

尽管市场概念在当代经济学中普遍存在,但关注焦点更多地放在了最终状态(均衡)上,而不是价格和数量实际形成的过程。自20世纪30年代以来,经济学陷入了一种奇怪的境地。虽然市场在经济学家的论述中无处不在,但却很少有人对其进行深入解释。这就是为什么社会学家约翰·利(John Lie)感到奇怪,经济学家如此强调市场的功能,却从未描述过市场的实际作用。正如利(1997,第342页)所说:“市场是经济学的核心范畴…… 然而奇怪的是,在大多数经济理论或历史著作中,市场几乎没有得到深入讨论…… 事实证明,市场是经济学核心的空洞概念。” 矛盾的是,市场变成了一个黑箱,在某些条件下,它被认为可以保证特定的结果。即使在信息经济学出现以及新制度主义方法产生影响之后,市场在一定程度上仍然是一个谜。

这与奥地利学派的观点形成了鲜明对比,尤其是在弗里德里希·哈耶克(Friedrich Hayek)、路德维希·冯·米塞斯和伊斯雷尔·柯兹纳(Israel Kirzner)的著作中,市场被视为经济学的核心。市场在奥地利学派的方法中处于核心地位,因为它们是社会秩序和谐存在的手段。在米塞斯看来,市场既不是一个具体的地方,也不是一个空洞的概念核心,而是一个过程。它超越了上述将市场视为集市或商场的第一种观点。奥地利经济学家避免了在经济学中有时会出现的对贸易和市场概念的混淆。贸易和市场是两个不同的分析对象,混淆两者是当代经济学未能将市场理解为一个过程的原因之一。在一个两人经济模型中,贸易可以在没有市场的情况下进行。两人可以就两种商品的交换比例进行讨价还价,这种讨价还价过程是由他们对商品的偏好以及对可生产的替代商品的占有情况所驱动的。这是一种贸易,但并非市场的一部分。虽然市场由个体贸易组成,但其本质超越了个体贸易的总和。对米塞斯来说,市场不仅仅是各方之间的一系列同时进行的交易,它是通过货币价格和私有产权的运用,实现社会和谐的过程。社会和谐是市场过程的结果,通过这个过程,价格得以确定,资源得以配置。虽然第二种观点将市场仅仅视为一种隐喻,从而削弱了第一种观点,但第三种观点则通过超越交换空间的概念,将市场视为一个过程,丰富了第一种观点(见图7.1)。

伊斯雷尔·柯兹纳经常提到,他最初听到米塞斯解释市场是一个过程时并不理解其含义。米塞斯的意思是,市场不仅是人们讨价还价的场所,还是一个知识产生、信息传播以及价格在全社会确定的过程(例如,一价定律就是市场过程发挥作用的结果)。米塞斯对市场作为一个过程的强调(这一概念涵盖了市场作为交易发生的物理空间),将传统市场理论与奥地利学派的观点区分开来。市场在奥地利学派的方法中处于核心地位,因为它是一个过程。理解市场的竞争性,就是要将市场理解为一个过程。

三、竞争

我们所研究的命题中的第二个重要概念是竞争。竞争概念的演变与市场概念从第一种观点向第二种观点的转变密切相关。在经济学中,竞争概念主要有两种含义。第一种含义是由弗兰克·奈特在20世纪20年代提出的,将竞争视为一种状态。第二种含义是由米塞斯、哈耶克和柯兹纳提出的,将竞争视为一个企业家发现的过程。需要强调的是,这里并非在争论竞争的定义。如同市场概念一样,不同学派的经济学家可以自由定义竞争。此处的目的是强调市场过程作为竞争的一个关键方面,不应被忽视。

19世纪经济学家对竞争的理解相当明确。竞争意味着人们为实现特定目标而进行的争夺。比如,人们在集市上讨价还价,或者向顾客提供更便宜、更好的产品,这些都是竞争行为。然而,到了20世纪,随着竞争概念的演变,受奈特思想的影响,其含义从“竞争”转变为“一种(静态的)状态”(马乔维克(Machovec),1995)。在这种状态观点中,当生产者和消费者都无法单独影响市场的最终结果时,就存在竞争状态。市场参与者几乎没有能力选择如何竞争,市场结果并非个体在价格和数量方面选择的结果。换句话说,所出现的竞争秩序独立于个体在价格和数量方面的选择。个体参与者“太小”,无法影响市场结果。

这种竞争观点有其强大之处,它描绘了市场中每个参与者的相互关联性。然而,它基于对市场的一种理想化理解,因为它只涉及已经达到的均衡状态,而在这种状态下,竞争(作为市场过程)实际上是不存在的。市场中每个参与者的相互关联性实际上是虚幻的,因为计划的预先协调从一开始就被假设存在(而不是被解释)。相反,奥地利经济学家认为,具有讽刺意味的是,正是由于引入了创造性、不可预测的企业家因素,才能理解实际市场的许多特征,比如计划的协调。实际市场中表面上的社会秩序,最好通过在人类行为中引入企业家因素来解释。

在实际的市场中,出现的秩序是许多个体的行动和决策的结果,这些个体通过价格体系相互关联。正是因为个体能够选择价格和数量,市场才会产生一种秩序,使价格趋向于生产成本的边际和平均水平。正是由于竞争,才会出现能够反映所有商品相对稀缺性的有意义的价格。这些价格对于理性的经济计算至关重要。实际的竞争秩序是个体在价格和数量方面决策的结果。更具体地说,它是个体作为企业家所做出的选择的结果。在奥地利学派的方法中,“竞争”就是像企业家一样行动,意味着要有企业家精神(见下文)。竞争是市场过程的核心。普通人对竞争概念的使用,体现了一个科学事实,即关注市场过程能够捕捉到这一事实。奥地利经济学家将竞争视为一种活动(试图超越竞争对手),这种活动产生了市场本身的过程。市场过程实际上是一个竞争过程,个体在其中就他们想要实现的目标以及如何实现这些目标做出选择。

公平地说,随着时间的推移,新古典经济学家也开始关注奥地利经济学家长期强调的一些竞争方面。例如,威廉·鲍莫尔(William Baumol)的市场可竞争性概念,以及他试图将企业家重新引入竞争模型的努力。此外,许多新古典经济学家现在已经远离了亨利·西蒙(Henry Simon)和乔治·斯蒂格勒(George Stigler)在20世纪40年代和50年代对竞争(和反垄断)所采取的方法。

即便如此,奥地利经济学家与他们的新古典主义同行的区别,在于对企业家职能的作用以及它如何引发市场过程的深入理解。传统的竞争理解是有限的,因为它基于一个“封闭”的框架,无法解释新奇事物的出现。奥地利经济学家关注到了一个开放的环境,在这个环境中,“相关机会可能存在,但在分析开始时并未被认识到”。正如柯兹纳所解释的,在一个开放的框架中,“一切皆有可能。试图应对现实世界开放性的经济学,必须超越无法容纳真正意外情况的分析框架。奥地利经济学试图通过关注纯粹企业家发现的本质和功能来实现这一目标”。现在,让我们转向企业家精神和企业家发现的概念。

四、企业家精神

如前所述,市场是一个过程,竞争是一种竞争活动。解释市场和竞争本质的关键因素是企业家职能,大致可以将其理解为人类发现尚未被认识到的交易收益的倾向。随着市场作为隐喻这一观点的盛行,传统经济学开始假设交易收益的获取是自动发生的。在第二种观点中,市场总是处于完美协调的状态:个体无需去把握交易收益,因为这些收益已经被自动把握和利用了。换句话说,个体计划从一开始就完全协调一致,没有给企业家留下任何发挥作用的空间。

4.1 企业家发现的概念

奥地利经济学家,从卡尔·门格尔时代开始,就一直认为没有理由假设交易收益从一开始就被人们所知晓和利用。这意味着必须提出一种机制,来解释交易收益是如何被感知和利用的。这种机制就是企业家发现。

企业家精神的概念很难确切定义。人们对企业家精神的理解主要有两种方式。许多(即便不是大多数)经济学家将企业家的角色理解为创办企业或成为“行业领袖”。这可以被称为对企业家精神的行为主义观点。在这种观点中,企业家是通过聚集必要的生产要素来实施商业计划、创办或发展商业企业的人。虽然这在市场经济中是一个重要的角色,但该理论仍局限于优化行为和均衡的范畴。

米塞斯和柯兹纳提出了另一种对企业家精神的理解。在他们的观点中,企业家发现了市场参与者此前未认识到的交易收益。这并不是说创办企业的人不能同时成为(柯兹纳意义上的)企业家——在现实世界中,这两者通常是相辅相成的。只是说,企业家精神的关键要素是发现,这种发现体现在各种情况下,而不仅仅是创办企业的过程中。这种发现观点也可以被称为对企业家精神的认知观点。它不将企业家精神视为一个优化问题或一种理想类型(如行为主义观点那样),而是将其视为人类行为中的一种普遍职能。一个非市场的例子可以很容易地说明为什么发现是企业家精神的本质功能。

假设鲁滨逊·克鲁索(Robinson Crusoe)独自在荒岛上,每天早上用从沉船中找到的鱼线钓鱼。这种钓鱼方式效率不高,他平均要花两个小时才能钓到一条鱼。有一天,他突发奇想。他注意到岛上有大量的藤蔓,有些藤蔓很粗,有些则细而坚韧。他意识到,通过精心挑选和编织这些藤蔓,他可以制作一个渔网,从而提高钓鱼效率。实施这个想法需要花费大量的时间和精力。他必须找到合适的藤蔓,并将它们组合成能够捕捉到他想要大小的鱼的渔网。而且,他不确定这些藤蔓在水中能维持多久,它们可能会溶解,并不适合用来制作渔网。不过,经过几次尝试,他成功制作出了一个功能完备的渔网,平均每小时能钓到五条鱼,效率提高了十倍。

为了实现这一成果,克鲁索利用了现有的资源(藤蔓以及他自己的时间和精力)。当他思考现在每小时能抓到的鱼的数量时,他可能会将这一结果完全归功于制作渔网所使用的资源。如果没有这些资源,他就无法拥有这个渔网。然而,从更深层次来看,使用渔网这一成果应完全归功于他最初的那个“好主意”。如果没有制作渔网的想法,岛上的藤蔓以及他的时间和精力就不会被视为用于这一行动的资源(即资本品)。正是因为这个最初的想法,他的整个捕鱼生产方式和效率才发生了改变。这个好主意就是一种企业家发现,因此它是克鲁索新捕鱼活动中的企业家要素。克鲁索之所以是一个企业家,不是因为他能够制作渔网(这可以被看作是创办企业的等价行为),而是因为他有制作渔网的想法,并意识到可以用岛上的藤蔓来实现这个想法(因此,认知观点对企业家精神的理解至关重要)。

克鲁索的情况启发了他的新想法。正是因为他在钓鱼上花费了太多时间,他才意识到需要提高生产能力。这就是柯兹纳所解释的警觉性概念的体现。克鲁索的情况改变并非自动发生的,他必须意识到通过改变生产方式可以获得收益。在此过程中,他必须认识到藤蔓可以用来制作渔网。正是因为他对新的“有利可图”的解决方案保持警觉,他才将藤蔓视为制作渔网想法的投入。在此之前,藤蔓对克鲁索来说只是普通的植物,没有任何用处。他认识到藤蔓在生产过程中的潜在作用,是因为他意识到自己钓鱼效率低下的状况令人不满。他对藤蔓新用途的警觉源于他不满意的钓鱼现状,但这并非由现状直接导致。

克鲁索的例子说明了企业家发现可以存在于各种情境中,包括非市场情境。这一点需要与企业家(市场)过程的概念区分开来,后者是指持续和同时发生的企业家发现,从而形成社会资源配置的系统性调整过程(见下文)。

4.2 当代奥地利学派企业家精神理论中的问题

警觉性是柯兹纳式企业家发现观点的核心。在柯兹纳的著作中,企业家精神是发现机会所必需的警觉性。警觉性不是一种人力资本,因此人们无法有意地对其进行投资。相反,它是人类注意到以前未知且了解后符合自身利益的事物的倾向。柯兹纳经常因过于强调警觉性,而忽视了人们认为对企业家精神来说必要的其他特征(如判断力和想象力)而受到批评。但柯兹纳对警觉性概念的坚持,并不意味着他忽视了创造力、想象力和判断力在企业家精神中的作用。这仅仅意味着,在人们发挥自己的创造力、想象力和判断力之前,必须先认识到这些能力。“顿悟时刻”对于认识到新愿景的可能性总是必要的——只有在意识到新愿景之后,才能想象这个愿景是什么。这意味着,为了让企业家运用其创业判断力,他首先必须意识到自己需要对什么运用判断力。警觉性使经济学家能够以一种传统经济模型的封闭框架无法实现的方式,对新奇事物的出现进行理论化解释。它解释了人类实现(即发现)新目的和新手段的经验。换句话说,它提供了一种对经济现象的开放性观点。

因此,认为警觉性只是对现有机会做出反应(而不是创造新机会)的能力,这种观点是错误的。警觉性是一种倾向,它使人们能够发现,在当前世界状态下可以创造什么,以及对于未来人们能想象到什么。换句话说,企业家的创造受到当前世界状态的限制,但人们将想象力应用于未来的方式不受限。从这个意义上说,纯粹的创造完全是警觉性所带来的结果。警觉性概念将企业家发现置于可能性和现实(即世界的当前现实)之中,同时,它使人类的想象力(基于对当前世界状态的考虑)能够创造未来。这在市场交易的背景下尤为关键,因为人类的创造力一方面受到要素价格的限制,另一方面受到个人偏好的限制。然而,在这些限制范围内,企业家的想象力可以自由驰骋。在非市场环境中,虽然鲁滨逊·克鲁索可以自由想象各种捕鱼方式(比如使用炸药),但他受到所处世界现实的限制。从这个意义上说,警觉性是一种在受现实状态约束的情况下(岛上有藤蔓,而不是炸药),向世界引入新信息(即发挥创造力)的倾向。

警觉性并非在真空中发挥作用。正如唐·拉沃伊(Don Lavoie,1991)所强调的,对机会的警觉可能具有解释性。为什么有些人比其他人更能敏锐地察觉到获利机会,这很难解释。个人关注的方向可能会受到文化态度和个人经历等其他因素的影响。

在鲁滨逊·克鲁索的非市场情景中,货币利润在企业家发现中没有作用。然而,这个情景中仍然存在启发发现的收益。正是因为克鲁索意识到新的生产过程可以改善他的生活,他才会对藤蔓的潜在新用途保持警觉。他的发现,在事前是由纯粹的收益驱动的(也许是从他可以从捕鱼节省下来的时间里从事的活动方面来看,尽管这种收益不是货币形式的),而在事后产生了纯粹的收益(克鲁索在花费时间和精力建造了一张使他的生产力提高十倍的渔网后,比初始状态下过得更好)。克鲁索的好主意是 “有利可图的”。

当企业家精神在市场中体现时,一个好主意表现为企业家意识到可以用一定数量的资金获取投入,并将其用于生产过程,制造出可以出售的产出。在市场经济中,任何实际的生产过程,都始于有人率先注意到其可能性。有利可图的想法在于,察觉到投入品价格与产出品出售价格之间的正向价差(考虑到资本的机会成本)。换句话说,在市场环境中,企业家发现事前受到可实现的潜在纯货币利润的驱动,事后则由该活动产生的货币利润(如果想法错误,则为损失)来检验。在适当的制度条件下,利润和损失机制最终决定了企业家发现是否对社会有益,即从资源的可替代用途的角度来看,购买资源并将其转化为产出是否合理。

货币利润的存在,是因为市场价格并不能完全反映市场中关于消费者偏好、技术和资源可用性的信息。当企业家发现了获取纯利润的机会时,这反映出市场中已知信息和可知信息之间存在差距(知识差距)。企业家发现就在于发现这种知识差距。在社会层面上,企业家过程倾向于解决社会中存在的 “知识问题”(由哈耶克提出,Hayek,1945;Kirzner,1973,1984;O'Driscoll,1977)。市场中的利润机会和知识差距本质上是一回事。

必须强调的是,货币利润不是对警觉性或企业家精神的回报。企业家精神和警觉性并非生产要素,因为它们是部署生产要素的必要条件。企业家精神本身并不是一种资源(不像土地、木材、钢铁、劳动力和机器那样是资源)。因此,货币利润不是一种回报,而是一种剩余,它因市场中的根本性不确定性而存在。

纯利润和货币计算的问题,还与奥地利学派经济学家之间的另一场辩论有关。默里·罗斯巴德(Murray Rothbard,1985)和约瑟夫·萨勒诺(Joseph Salerno,1990,1993)认为,米塞斯关于企业家精神的观点,并非关于警觉性和发现,而是关于经济计算和价格协调。他们强调企业家精神的这一方面是正确的,但这只是该理论的一部分。只有在知道要计算的对象(即发现对象)之后,才能进行有意义的经济计算。如果一个人没有首先意识到某些备选方案的存在,就无法进行计算(即评估和比较备选方案)。换句话说,在进行任何货币计算之前,人们需要先有一个想法(例如,在计算使用哪些资源建造餐厅之前,需要先有在某个地点建造餐厅的想法)。除非企业家知道哪些机会和哪些潜在投入可能与他的机会相关,否则他无法进行任何货币计算。

与此同时,任何对利润机会的发现,都受到当前资源价格的驱动,而当前资源价格本身决定了是否能够抓住纯利润机会。这意味着,(在市场环境中)只有基于当前市场价格进行货币计算,才有可能实现发现。因此,对纯利润机会保持警觉,必然也涉及货币计算(以确定是否存在潜在的纯利润)。因此,市场中的企业家活动依赖于货币计算,以便:(1)发现需要重新配置哪些资源;(2)在重新配置完成后,从社会角度判断这种配置是否可取。

由此可见,货币计算与发现紧密相连:它们是同一枚硬币的两面。罗斯巴德和萨勒诺强调米塞斯所重视的计算方面,这是正确的。然而,通过引入警觉性概念,柯兹纳揭示了发现在企业家可能进行的货币计算中的重要性。没有发现的货币计算,不足以描述企业家精神本身(它可能只是柯兹纳所说的 “罗宾斯式最大化” 情况 ):企业家精神主要在于发现。

在过去二十年里,奥地利学派经济学家还讨论了另一个问题,即是否可以设想一个“无财产”的企业家。在柯兹纳的著作中,他将企业家职能单独提出来:企业家是纯粹的,且没有财产(其他经济学家,如约翰·贝茨·克拉克和米塞斯,之前也这样做过)。将企业家职能单独提出来,不仅有助于厘清不同要素收入的归属(正如克拉克所展示的),还能让经济学家确定这一职能的本质。企业家职能在于为经济系统引入新奇事物。这就是发现新的手段和目的的意义所在。在新古典均衡的封闭世界里,这个角色是难以想象的。因此,在新古典世界中,除了企业家职能,所有要素(资本家、劳动者和土地所有者)都存在。同样,除了企业家职能,所有新古典要素都与所有权(对资本品、劳动力和土地的所有权)相关联。

有人认为,企业家损失的概念表明,无财产的企业家在现实世界中是不存在的。当然,企业家损失会落在资源所有者(行使其资本家职能)身上,但他可能不是最初做出发现的人。资本家职能可能在于在出借资源时承担(已经认识到的)风险,这在分析上与企业家职能(即发现新机会)是分开的。确实,我们可以想象这样一种情况:企业家将已经认识到的(有风险的)机会展示给资本家。在这种情况下,资本家在选择是否追求这个机会时,会表现得像一个 “罗宾斯式最大化者” 。损失反映了未来的不确定性,而不是将企业家职能单独区分出来的不可能性。诚然,在现实中,行使企业家职能的个人,至少总是拥有一种要素:他自己的劳动力。但实际上,企业家职能和资本家职能常常存在于同一个人身上,这并不意味着在分析时,必须将企业家精神与要素所有权联系起来。

最后,另一个重要的争论围绕着企业家精神在均衡过程中的作用。在约瑟夫·熊彼特(Joseph Schumpeter,1942,1982)的著作中,企业家通过创造性破坏行为,使经济在达到新的均衡之前偏离其原有的均衡路径。这与米塞斯和柯兹纳的观点形成对比,他们认为企业家职能的作用是使诱导变量更符合潜在变量,从而在某种程度上发挥均衡作用。但均衡趋势是否占主导地位,一直存在激烈的争论。如今,经过二十年关于均衡过程的争论,人们普遍认识到,很难就企业家活动对均衡路径的最终影响做出明确的判断。

诚然,在 “动态经济” 中,“均衡” 是一个难以捉摸的概念。然而,在市场环境中,只有参考 “错误价格”(即不能完全反映市场潜在变量信息的价格),才能理解企业家精神的作用。在这种情况下,米塞斯(1966,第337-338页)指出:“关键事实在于,追求利润的企业家之间的竞争,不允许生产要素的错误价格持续存在。如果没有进一步的变化发生,企业家的活动将带来匀速旋转经济这一无法实现的状态。”

因此,当米塞斯(和柯兹纳)谈到企业家职能的均衡作用时,是在所有潜在变量都保持不变的背景下。只有在这种情况下,企业家活动才会带来均衡。在动态经济中,企业家活动可以被视为对早期市场决策的纠正,以及对新市场条件的适应,但这并不意味着实现任何均衡都是可能的(甚至是有意义的)。只有在没有进一步意外变化的情况下,企业家的发现才会带来完美的协调模式。关于企业家精神的纠正性质的见解很重要,因为它表明市场过程不是一系列随机的变化,而是一个系统的、自我调整的过程。企业家市场过程,包括持续且同时发生的对价格结构中失调的企业家发现。这些失调的根源在于市场潜在变量(消费者偏好、资源供应条件等)的(尚未揭示的)变化。

在明确了企业家精神在市场中的性质和作用之后,现在让我们来全面解释,竞争市场是如何成为一个由企业家驱动的过程。

五、竞争市场是一个由企业家驱动的过程

在前面的章节中,我论证了市场是一个过程,竞争是生产者为争夺消费者资金而进行的竞争性活动,而企业家发现则是社会秩序的驱动力。米塞斯(1978,第36页)写道:“奥地利学派之所以与众不同,并将永载史册,正是因为它创造了一种经济行动理论,而不是经济均衡或非行动理论。”在米塞斯-柯兹纳的体系中,人类行动始终存在,并且是解释市场现象的关键因素。从奥地利经济学的角度来看,奇怪的是,新古典经济学家从未否认他们对市场和竞争的观点不切实际,但他们仍然认为,只要现实与模型不符,就可以对现实进行批判。

米塞斯将市场视为一个由企业家驱动的、永不停歇的过程。这是《人的行动》第四部分的主题,该部分详细阐述了基于市场交换的大社会的运行机制——米塞斯称之为 “交换学”。米塞斯(1966,第255页)写道:“市场的驱动力,即推动不断创新和改进的因素,来自于企业家的不安分以及他们追求尽可能高利润的渴望。”在另一段论述中(同上,第331页),他指出:“市场的运作是由积极进取的企业家推动并保持运转的,他们渴望从生产要素的市场价格与产品预期价格之间的差异中获利。”显然,在米塞斯看来,市场是一个由企业家驱动的过程。

我之前论证过,市场作为一个企业家发现过程的观点,比市场作为交换场所的概念更丰富。这两种观点的区别在于人类活动之间的相互联系(即米塞斯所说的 “关联性”)。只有将市场视为一个过程,才能解释市场的关联性。这一点非常重要,因为在均衡理论中(即我们前面提到的市场的第二种观点),这种相互联系是被假设存在的,而在奥地利学派的方法中,它是被论证的。创造人类活动关联性的机制是企业家的货币计算。这种机制依赖于交换媒介的存在,以及劳动力作为生产要素的非特定性。

由于货币存在于所有交换中,并作为交换媒介将每个人的决策联系在一起,企业家能够发现那些为实现其开发可能需要高度劳动分工和知识的机会。众多企业家发现的同时实现,在不同经济行为者之间产生了一系列相互关联的事务,这仅仅是因为企业家将资源从其替代用途中争夺过来。这种基于企业家货币计算的竞价过程,创造了人类活动之间的相互联系。价格在市场中并非孤立的元素,它们是社会中任何时刻都存在的复杂关系的结果。

想象一下,所有的生产要素都是完全特定的,只能用于生产一种商品,别无他用。每个要素都只有一种用途。在这样的世界里,企业家永远不会将资源从替代用途中争夺过来。因此,一种生产与另一种生产之间将没有联系。在一个生产要素完全特定的世界里,人类活动的关联性将不复存在,企业家也不会去计算如何将资源要素重新配置到新的用途中。在这样的世界里,资源配置问题也就不存在了。

之所以存在市场过程,是因为当企业家有所发现时,他们会通过货币价格计算如何将非完全特定的资源要素重新配置到新的生产领域。这就产生了人类活动的普遍关联性,因为大多数要素都可以用于多种生产过程。虽然许多要素可能具有非特定性,但米塞斯认为劳动力是创造这种关联性的特别关键的资源要素。米塞斯解释说:“每个企业家都渴望以最低的价格购买他实现计划所需的各种特定劳动力。但工资必须足够高,才能把工人从竞争的企业家那里吸引过来”(1966,第594页)。正是企业家对劳动力服务的竞争,创造了人类活动之间的关联性。如果劳动力是完全特定的,企业家只能使用与其生产相匹配的劳动力,而无法使用其他劳动力——这将阻碍企业家比较不同的选择,也会影响提供劳动力的个人进行选择。但是,“一方面,劳动力是各种生产都需要的要素;另一方面,在一定范围内,劳动力具有非特定性。这一事实造就了所有人类活动的普遍关联性。它将定价过程整合为一个整体,其中所有的环节相互作用。它使市场成为一个相互依存的现象的综合体”(同上,第392页)。市场是一个企业家发现的过程,因为它基于企业家在竞争使用不同要素(尤其是劳动力)时所进行的货币计算。这个过程创造了人类活动的普遍关联性,”它不仅决定了价格结构,而且也决定了社会结构,决定了给不同个体分配特定任务”(同上,第311页)。换句话说,市场过程在劳动分工的基础上创造了人类社会合作。

这就是为什么米塞斯认为,在市场中每一种产品都在与其他所有产品竞争。这也是(自由和开放的)市场始终具有竞争性的原因。只要任何市场存在进入的可能性,企业家主导的市场进程就会持续推进,且这一进程并不依赖于生产者或消费者的数量。任何人只要有兴趣进入市场与现有企业竞争(即便进入成本不菲),这种进入的可能性本身就决定了一种竞争性的结果(即竞争性价格)。从这个意义上说,只要允许进入,市场就始终是竞争的。

竞争问题引出了制度层面的问题。要使企业家主导的市场过程充分发挥作用,有三个条件是共同必需的(但或许并不充分):第一,产权必须(以正式或非正式的方式)得到界定、执行,且可自由转让;第二,必须使用(可靠的)交换媒介来确定相对(货币)价格;第三,市场必须保持开放准入(即不能通过立法限制准入)。至少当这三个条件同时具备时,企业家们才能推动市场进程。产权弱化(如分区管制)、各类市场监管措施(如最低工资法),或者少数市场中特权的存在,可能会影响企业家市场进程的良好运行,但不一定会使其遭到破坏。这些条件之所以缺一不可,是因为一旦其中一个(或多个)条件完全缺失,企业家(市场)进程便无法运行。

一个众所周知的会损害市场进程的例子是,市场准入受到立法限制。当政府给予某个生产者或一群生产者生产某种商品的特权时,就会出现这种情况。这样一来,政府使得享有特权的生产者能够收取比在市场上直接与其他生产者竞争时更高的价格(即垄断价格,这是产量受限的结果)。只要存在进入市场的自由,市场就始终具有竞争性。而一旦(政府)限制市场进入,垄断定价就成为可能。从这个意义上说,政府往往是垄断定价的根源。然而,生产者不一定能从这种情况中获得垄断租金,这将取决于其产品的需求情况。随着时间的推移,由于替代品的开发,生产者所享特权的价值会降低,很难免受企业家市场进程的影响。

最终,决定创业是否存在以及创业类型的是制度框架的质量(即那些规范人类互动及其执行的规则),而这一制度框架决定了上述三个条件是否存在(以及在何种程度上存在)。制度质量不同,引导创业过程的方式也会有所差异。因此,一些创业发现可能对社会有益,而另一些则可能对社会无益(比如寻租行为)。

六、结论

若缺失企业家发现过程,我们对市场和竞争的理解将受到严重限制。正是由于企业家们坚持不懈的行动,市场才被视为一个持续进行的、同步的纠错活动过程。这一观点的发展至少可以追溯到卡尔·门格尔的著作。但真正让企业家在市场中的作用得到更充分阐释的,是米塞斯(以及熊彼特)。米塞斯的卓越之处在于,他指出个体能够识别出此前未被意识到的事物,并展示了这种活动如何解释市场系统的系统性、自我调节特性,从而阐释了市场的动态本质。随后,柯兹纳整合了哈耶克关于知识的理论以及米塞斯对企业家作用的论述,对这一机制的细节进行了解释。柯兹纳通过警觉性概念,构建了一套企业家发现理论,解释了新奇事物的出现。他将企业家精神置于经济计算的现实背景中,同时强调知识、无知、创造力和不确定性,使这一理论更为完善。柯兹纳明确提出,企业家市场过程不仅仅是单纯的企业家发现(这种发现存在于各种非市场情境中),更是一个通过引入新信息来不断纠错的过程。

尽管当代奥地利经济学家在企业家精神的本质问题上存在(些许)分歧,但正是对市场过程中企业家特质的深刻理解,让这些经济学家有能力抵制20世纪大多数经济理论中对社会现象的机械性理解。正如拉沃伊所强调的,正是奥地利学派对市场系统本质的独特见解,使这一传统的经济学家能够避免陷入准市场解决方案的谬误,并早早认识到反垄断政策的负面影响。在其他方面(如最低工资问题),尽管新古典经济学家的结论与奥地利学派的观点相似,但只有通过从企业家角度理解市场过程,才能全面把握市场系统的本质及其所创造的秩序。当我们思考企业家竞争和市场过程的本质时,不禁会对米塞斯、哈耶克和柯兹纳帮助我们更好理解的这一惊人复杂的社会现象感到惊叹。

注释:

1. 感谢凯尔·麦肯齐(Kyle McKenzie)、伊斯雷尔·柯兹纳(Israel Kirzner)、维吉尔·斯托尔(Virgil Storr)和布莱斯·威尔金森(Bryce Wilkinson)对本文初稿的评论。通常的免责声明依然适用。关于均衡概念的演变以及市场概念的更多内容,可参见彼得·博伊特克(Peter Boettke)1997年的研究,另可参考弗兰克·马乔维克(Frank Machovec)1995年的著作。

2. 参见伊斯雷尔·柯兹纳1996年、2000年a和2000年b的研究。另可参见路德维希·冯·米塞斯1966年著作第257页及之后内容,以及彼得·博伊特克和弗雷德里克·索泰2009年的研究。

3. 参见弗里德里希·哈耶克1946年、1978年的著作,伊斯雷尔·柯兹纳1973年的著作,以及路德维希·冯·米塞斯1966年的著作。弗兰克·奈特认为,在存在根本不确定性的市场中,无法进行科学研究。他1921年所著《风险、不确定性与利润》的第二部分提出了完全竞争模型,该模型因便于数学应用,最终被经济学界所采用。

4. 肯尼斯·阿罗(Kenneth Arrow)的这段话反映了这一点:“即使我们接受关于一般竞争均衡的整个理论,但仍有一个元素与个体行动无关,即企业和个人所面临的价格。究竟是谁设定了价格呢?至少在形式理论中,没有人这么做。价格是由被称为市场的社会制度决定的,市场使供给和需求达到平衡。”(1994,第4页)

5. 其他经济学家也提出过类似观点。例如,乔治·B·理查森(George B. Richardson)指出,如果没有产生信息的过程(即企业家过程),就不可能出现任何秩序。他认为:“必须牢记,现实世界的情况并非完全竞争,如果是完全竞争,这种秩序可能就无法产生。”(1960,第12页)

6. 可参见威廉·鲍莫尔2002年的著作。

7. 新熊彼特主义理论试图将熊彼特关于企业家精神的见解融入封闭的技术变革模型中,但同样存在这一问题。例如,可参见理查德·利普西(Richard Lipsey)和肯尼斯·卡拉韦(Kenneth Carlaw)2004年的研究,以及卡拉韦等人2006年的研究。另可参见富兰克林·费雪(Franklin Fisher)1989年关于均衡的非均衡基础的研究。

8. 参见柯兹纳(2000b,第xiii页)。

9. 参见柯兹纳1973年的著作,其中对这一点进行了详尽的批判。柯兹纳用 “罗宾斯式最大化” 来描述优化行为。

10. 可参见柯兹纳和索泰2006年的研究。

11. 柯兹纳(1979,第181页)指出:“个体企业家精神的本质在于,它包含一种警觉性,决策就蕴含其中,而不是决策过程中所运用的要素之一。”

12. 柯兹纳(1994,第109页)指出:“对于任何一项企业家发现而言,仅有创造力是不够的,还必须认识到自己的创造力。换句话说,每一项成功的创造性创新都必不可少的一个要素,是创新者对自己能够创造性完成之事的设想。” 这也与科学研究中的 “科学前直觉” 概念相关。研究人员在开展研究之前,即便尚未构建任何理论、进行任何实验,也需要有一个研究方向的设想。

13. 一段时间以来,警觉性是企业家精神的核心这一观点在奥地利经济学派内部存在分歧。例如,默里·罗斯巴德(Murray Rothbard,1985)认为,这与米塞斯对企业家精神的理解不相容。另可参见克莱因(Klein,2007)对“判断”作为核心企业家职能的辩护。以下将简要讨论萨勒诺(Salerno)和罗斯巴德的观点。

14. 可参见克莱因(Klein,2007)在这一点上的论述。

15. 与熊彼特(Schumpeter,1947)对发明和创新的区分有关。创新可定义为对社会有益的发明。虽然发明家受当前现实状况的限制,但他可以自由发明社会并不需要的物品。而创新者则将其发明推向市场,旨在服务客户。

16. 鲁滨逊·克鲁索完全可以想象使用卫星制导激光来捕鱼。然而,就柯兹纳(以及米塞斯和熊彼特)所关注的意义而言,这并非企业家行为。柯兹纳式的企业家精神并非与现实无关的创造力。这一关键要点被柯兹纳的批评者完全忽视了。

17. 参见哈珀(Harper,2003)和拉沃伊(Lavoie,1991)的相关论述。

18. 米塞斯也阐述了货币利润与知识和企业家发现之间的关系。正如米塞斯在《利润与亏损》(1962,第109页)中所解释的:“利润产生的原因在于,企业家对产品未来价格的判断比其他人更准确,他们以从未来市场状况来看过低的价格购买部分或全部生产要素。因此,生产的总成本(包括投入资本的利息)低于企业家从产品销售中获得的价格。这一差额就是企业家利润。”

19. 正如柯兹纳和索泰(Kirzner and Sautet,2006)所解释的:“土地、木材、钢铁等都是资源,因为它们在生产过程中被有意调配使用。想要建造房屋的人必须聚集土地、劳动力、钢铁、木材等资源来建造房屋。他必须获取土地并使用这些资源。然而,建造房屋会是一项有利可图的冒险这个想法本身并非资源。人们不会先到市场上获取一个好主意,然后再开始一项生产活动。人们是先有了在市场上获取资源用于特定生产过程会有利可图的想法。人们并非有意制造企业家想法,而是偶然发现它们。”

20. 参见柯兹纳(1973)的相关论述。米塞斯在讨论企业家背景下的货币计算问题时,并未在自己的著作中提及罗宾斯式的最大化。我认为这是因为发现问题在他的作品中是隐含的。

21. 可参见萨勒诺(Salerno,2008)的研究。

22. 可参见杰克·海伊(Jack High,1982,第166页)的观点,他指出:“如果企业家精神与所有权完全分离,那么谈论企业家损失是否有意义呢?损失是由企业家承担,还是必须由资源所有者承担呢?”

23. 可参见罗斯巴德(1987)对熊彼特方法的有趣批判。

24. 与他在1973年的立场相比,柯兹纳(1999)现在认为他对企业家的理解与熊彼特的理解之间的差距变小了。

25. 可参见里佐(Rizzo,1990)对哈耶克作品中均衡趋势的讨论。

26. 市场价格是“错误”价格,因为它们仅反映了市场潜在变量中已揭示的部分(即市场参与者当前的知识)。企业家发现本质上是挖掘市场潜在变量中尚未揭示的部分,从而使市场价格更紧密、真实地反映消费者的潜在偏好。这是一个渐进的过程。需要注意的是,虽然市场价格是错误的,但它们也是市场出清价格,因为它们确实反映了市场参与者可获得的已揭示的当前知识。然而,它们并非新古典意义上的均衡价格,因为仍有未反映在市场价格中的信息有待发现。

27. 罗斯巴德(1985,第284页)也认同市场中存在均衡趋势。他指出:“与新古典经济学家形成对比的是,米塞斯及其追随者认为,均衡在市场中并不存在,也永远不可能存在。但要说市场甚至不存在均衡趋势,那就另当别论了。”

28. 正如米塞斯(1966,第392页)所说:“所谓价格,始终是一个综合体系中的一种关系,这个体系是人类各种关系共同作用的结果。”

29. 可参见柯兹纳(2000a)和索泰(2007)的研究。

30. 除了可让渡性,产权对于企业家发现而言,可分割性也是一个重要方面。企业家可以通过以新的方式分割现有产权,找到重新配置资源的新途径。

31. 有关创业与制度的讨论,可参见哈珀(2003)第4章和第5章的内容。

32. 可参见池田(1996)和柯兹纳([1978]1985)对干预主义和市场过程的详细分析。

33. 米塞斯认为,在极少数情况下,不受干预的市场中也可能出现垄断定价。关于他这一观点的详细阐述,可参见柯兹纳(2001)的研究。罗斯巴德(1993)对米塞斯的这一观点提出了批评。更多相关内容,例如可参见索泰(2007)的研究。

34. 参见鲍莫尔(1990)对制度对创业影响的讨论。

参考文献:

1. Arrow, Kenneth (1994). "Methodological Individualism and Social Knowledge," The American Economic Review, 84(2), 1 - 9.

2. Baumol, William (1990). "Entrepreneurship: Productive, Unproductive, and Destructive," The Journal of Political Economy, 98(5), 893 - 921.

3. Baumol, William (2002). The Free - market Innovation Machine: Analyzing the Growth Miracle of Capitalism, Princeton: Princeton University Press.

4. Boettke, Peter (1997). "Where Did Economics Go Wrong? Modern Economics as a Flight from Reality," Critical Review, 11(1), 11 - 64.

5. Boettke, Peter and Frederic Sautet (2009). "Introduction to the Liberty Fund Edition," in Israel M. Kirzner The Economic Point of View: An Essay in the History of Economic Thought, Indianapolis: Liberty Fund.

6. Carlaw, Kenneth, Leslie T. Oxley, Paul Walker, David Thorns and Michael Nuth (2006). "Beyond the Hype: Intellectual Property and the Knowledge Society/Knowledge Economy," Journal of Economic Surveys, 20(4), 643 - 90.

7. Fisher, Franklin (1989). Disequilibrium Foundations of Equilibrium Economics, Cambridge: Cambridge University Press.

8. Harper, David (2003). Foundations of Entrepreneurship and Economic Development, London: Routledge.

9. Hayek, Friedrich A. (1945). "The Use of Knowledge in Society," reprinted in Friedrich A. Hayek (1948) Individualism and Economic Order, Chicago: University of Chicago Press.

10. Hayek, Friedrich A. (1946). "The Meaning of Competition," reprinted in Friedrich A. Hayek (1948) Individualism and Economic Order, Chicago: University of Chicago Press.

11. Hayek, Friedrich A. (1978). "Competition as a Discovery Procedure," in New Studies in Philosophy, Politics, Economics, and the History of Ideas, London: Routledge.

12. High, Jack (1982). "Alertness and Judgment: Comment on Kirzner," in Israel M. Kirzner (ed.) Method, Process, and Austrian Economics: Essays in Honor of Ludwig von Mises, Lexington, MA: D.C. Heath and Company, pp. 161 - 168.

13. Ikeda, Sanford (1996). Dynamics of the Mixed Economy: Towards a Theory of Interventionism, London: Routledge.

14. Kirzner, Israel M. (1973). Competition and Entrepreneurship, Chicago: University of Chicago Press.

15. Kirzner, Israel M. [1978] (1985). "The Perils of Regulation," reprinted in Israel Kirzner Discovery and the Capitalist Process, Chicago: University of Chicago Press.

16. Kirzner, Israel M. (1979). Perception, Opportunity, and Profit: Studies in the Theory of Entrepreneurship, Chicago: University of Chicago Press.

17. Kirzner, Israel M. (1984). "Economic Planning and the Knowledge Problem," CATO Journal, 4(2), 407 - 418.

18. Kirzner, Israel M. (1994). "Entrepreneurship," in Peter Boettke (ed.) The Elgar Companion to Austrian Economics, Aldershot, UK and Brookfield, VT, USA: Edward Elgar.

19. Kirzner, Israel M. (1996). "Reflections on the Misesian Legacy in Economics," Review of Austrian Economics, 9(2), 143 - 154.

20. Kirzner, Israel M. (1999). "Creativity and/or Alertness: A Reconsideration of the Schumpeterian Entrepreneur," Review of Austrian Economics, 11(1 - 2), 5 - 17.

21. Kirzner, Israel M. (2000a). "The Limits of the Market: the Real and the Imagined," reprinted in Israel M. Kirzner The Driving Force of the Market: Essays in Austrian Economics, London: Routledge.

22. Kirzner, Israel M. (2000b). "Foreword," in Frederic Sautet (2000) An Entrepreneurial Theory of the Firm, London: Routledge.

23. Kirzner, Israel M. (2001). Ludwig von Mises, Wilmington: ISI Books.

24. Kirzner, Israel M. and Frederic Sautet (2006). "The Nature and Role of Entrepreneurship in Markets: Implications for Policy," Mercatus Policy Series, Policy Primer No. 4, Arlington: Mercatus Center.

25. Klein, Peter (2007). "The Place of Austrian Economics in Entrepreneurship Research," unpublished manuscript.

26. Knight, Frank (1921). Risk, Uncertainty, and Profit, Boston: Houghton Mifflin Company.

27. Lavoie, Don (1991). "The Discovery and Interpretation of Profit Opportunities: Culture and the Kirznerian Entrepreneur," in B. Berger (ed.) The Culture of Entrepreneurship, San Francisco: Institute for Contemporary Studies, pp. 33 - 51.

28. Lie, John (1997). "Sociology of Markets," Annual Review of Sociology, 23(1), 341 - 360.

29. Lipsey, Richard and Kenneth Carlaw (2004). "Total Factor Productivity and the Measurement of Technological Change," The Canadian Journal of Economics/Revue canadienne d'Economique, 37(4), 1118 - 1150.

30. Lipsey, Richard, Kenneth L. Carlaw and Clifford Bekar (2006). Economic Transformations: General Purpose Technologies and Long Term Growth, Oxford: Oxford University Press.

31. Machovec, Frank. M. (1995). Perfect Competition and the Transformation of Economics, London: Routledge.

32. Marshall, Alfred (1890) (1936). Principles of Economics, 8th edition, London: Macmillan and Co.

33. Mises, Ludwig von (1962). "Profit and Loss," reprinted in Planning for Freedom, 2nd edition, South Holland, IL: Libertarian Press.

34. Mises, Ludwig von (1966). Human Action: A Treatise on Economics, 3rd edition, Chicago: Contemporary Books.

35. Mises, Ludwig von (1978). Notes and Recollections, South Holland, IL: Libertarian Press.

36. O'Driscoll, Gerald P. Jr. (1977). Economics as a Coordination Problem: The Contributions of Friedrich A. Hayek, Kansas City: Sheed Andrews and McMeel, Inc.

37. Richardson, George B. (1960). Information and Investment, 2nd edition, Oxford: Oxford University Press.

38. Rizzo, Mario J. (1990). "Hayek's Four Tendencies toward Equilibrium," Cultural Dynamics, 3(1), 12 - 31.

39. Rothbard, Murray N. (1985). "Professor Kirzner on Entrepreneurship," Journal of Libertarian Studies, 7(2), 281 - 286.

40. Rothbard, Murray N. (1987). "Breaking Out of the Walrasian Box: Schumpeter and Hansen," Review of Austrian Economics, 1(1987), 97 - 108.

41. Rothbard, Murray N. (1993). Man, Economy, and State: A Treatise on Economic Principles, Auburn: Ludwig von Mises Institute.

42. Salerno, Joseph (1990). "Ludwig von Mises as a Social Rationalist," The Review of Austrian Economics, 4(1), 26 - 54.

43. Salerno, Joseph (1993). "Mises and Hayek Dehomogenized," The Review of Austrian Economics, 6(2), 113 - 146.

44. Salerno, Joseph (2008). "The Entrepreneur: Real and Imagined," Quarterly Journal of Austrian Economics, 11(3), 188 - 207.

45. Sautet, Frederic (2002). "Kirznerian Economics: Some Policy Implications and Issues," Journal des Economistes et des Etudes Humaines, 12(1), 131 - 151.

46. Sautet, Frederic (2007). "The Shaky Foundations of Competition Law," New Zealand Law Journal, June, 186 - 190.

47. Schumpeter, Joseph (1942). Capitalism, Socialism, and Democracy, New York: Harper & Brothers.

48. Schumpeter, Joseph (1947). "The Creative Response in Economic History," Journal of Economic History, 7(Nov), 149 - 159.

49. Schumpeter, Joseph (1982). The Theory of Economic Development: An Inquiry into Profits, Capital, Credit, Interest, and the Business Cycle, Piscataway, NJ: Transaction Publishers.

50. Smith, Adam [1776] (1981). An Inquiry Into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, Indianapolis: Liberty Fund.

注:本文观点代表作者自己,译文仅供研究参考

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号